Blog (20)

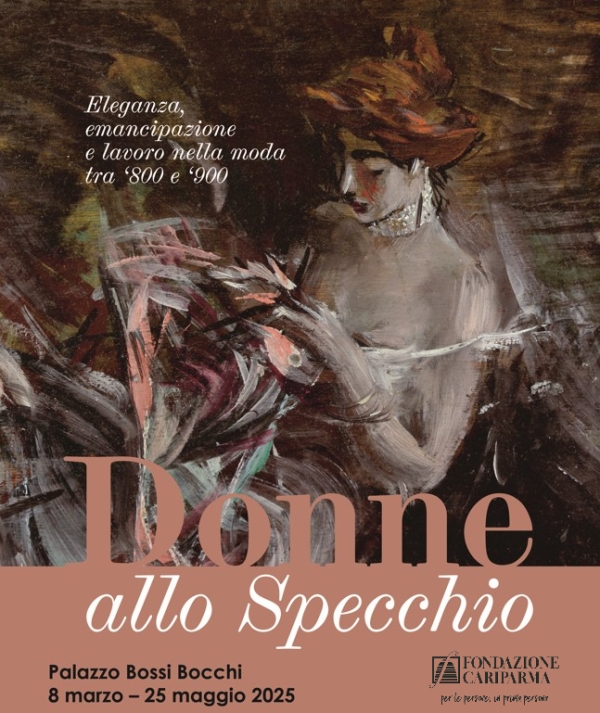

Un’esposizione che stimola l’attenzione per la varietà degli oggetti presenti e dei supporti inusuali utilizzati.

L’atmosfera di quei tempi si coglie appieno anche nei quadri di Boldini, tradotti in tessuti cangianti da toccare, in profumi dedicati che riempiono la stanza di aromi.

Abiti originali dell’epoca, grandi manifesti, articoli di giornale e da toeletta completano un percorso museale divertente e stimolante.

Una splendida occasione per perdersi nei cieli di Antonio Allegri, detto il Correggio. Pittore manierista che a Parma esprime tutta la sua potenza visionaria immergendo il suo pennello e i nostri sguardi in cieli che ritraggono l’infinito, popolati da luce, colori, nuvole e tanta umanità.

Si inizia con la Camera di San Paolo. Misterioso e per lungo tempo sconosciuto capolavoro dipinto da Correggio per la nobile Badessa Giovanna da Piacenza e si prosegue con la chiesa di San Giovanni Evangelista, simbolo del lungo e profondo rapporto che il pittore avrà con i monaci benedettini.

L’ingresso in monastero, che ci consentirà di ammirare la Biblioteca Monumentale e la Sala del Capitolo, aiuta a comprendere la cultura benedettina a cui Correggio era così legato.

Il chiostro di San Benedetto è la porta d’accesso alla mostra Correggio 500 ambientata nel Refettorio Grande. Portare il cielo in terra, questa l’idea alla base degli scatti fotografici.

“Si erano vestiti della festa

Per una vittoria impossibile

Nel corso fangoso della Storia…”

Attilio Bertolucci

Agosto 1922 La Storia si fa nei borghi dell’Oltretorrente di Parma.

Tra le piazze, le osterie e i vicoli pieni di vita, il malcontento di un popolo povero e combattivo viene incanalato nell’attività politica e sindacale fino a esplodere nella resistenza alle squadre fasciste che vogliono spadroneggiare in città.

Seguiremo la storia e le gesta delle donne e degli uomini che supportarono gli Arditi del Popolo sfamandoli, curandoli e combattendo al loro fianco.

Attraverseremo i luoghi della battaglia, della festa, del dolore che ancora resistono nel quartiere "dlà da l’acqua".

Un racconto che terminerà a Palazzo Bossi Bocchi visitando la mostra "Alle Barricate" (dal 24 settembre al 29 gennaio 2023) ricca di documenti e di suggestivi allestimenti.

Visita guidata in Oltretorrente e alla mostra ‘Alle Barricate!’

COSTO:

Soci Itinera: 10€

Non soci: 15€

Per prenotazioni:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel. 327 746 9902

Amiamo le canzoni di De Andrè, così semplici e vere, e amiamo la torta fritta.

Abbiamo pensato di regalarci e regalarvi una serata che unisce queste nostre due passioni.

Una cena a base dei nostri prodotti tipici in un antico mulino e le canzoni più belle di Fabrizio De Andrè in versione acustica.

Torta fritta, prosciutto, tortelli, cappelletti in brodo e la mitica torta di Langhirano ci aspettano in uno spazio riservato in esclusiva per noi.

Sarà un’occasione per ritrovarci, per conoscere gente, per coccolare il nostro palato e dare spazio (perché no?) alla nostra voglia di cantare.

La Bellezza è la nostra quotidianità.

La mostriamo nelle nostre visite guidate, la ricerchiamo studiando nuovi itinerari.

Scopriamo ogni giorno quanto sia necessaria a noi e a tante persone che incontriamo.

A ognuno parla in modo diverso e provoca emozioni diverse

In tanti la cercano e ne parlano con noi

Ma la Bellezza cos’è? Dov’è? In un’opera d’arte custodita in un museo o in un tramonto mozzafiato?

E il Bello può nascere dal Male?

Vogliamo parlarne con un giovane filosofo, davanti a un calice di vino e a qualche stuzzichino, nel calore di un locale riservato solo per noi.

Tre serate di chiacchiere in nostra compagnia per (ri)trovare uno spazio di relazione e riflessione.

Lo confessiamo. La mostra sui Farnese stava per chiudere e noi ci sentivamo già un po’ orfani di quella straordinaria famiglia che ha lasciato un segno così bello e profondo nella nostra città

Per la curiosità di vedere con i nostri occhi i paesaggi e i luoghi farnesiani, abbiamo investito qualche giorno di vacanza attirati verso il centro Italia tra la Tuscia, dove la famiglia aveva le sue radici, e Roma che l’ha vista al suo massimo splendore.

Prima tappa al lago di Bolsena, che spunta come un mare tranquillo nel cuore della penisola. Punteggiato di residenze farnesiane, ha nel suo centro l’isola Bisentina, utilizzata da Ranuccio Il Vecchio come pantheon per la nascente dinastia.

Scendendo verso Il lago di Vico, si incontra la fortezza di Caprarola, strategicamente eretta sulla strada verso Roma e tramutata in residenza rinascimentale dal Gran Cardinale Alessandro Farnese. Bisogna concedersi del tempo per godere della fusione tra l’architettura visionaria del Vignola, le decorazioni pittoriche e l’estetica dei giardini, passeggiando tra interni e esterni, tra sole e ombra al suono delle fontane. Un luogo di delizie, frequentato da chi voleva rendere omaggio al potentissimo prelato.

Per ultimo il sito più difficile da visitare, Palazzo Farnese. Perché nel cuore di Roma, a un passo da Campo de’ Fiori e dal suo mercato dove, considerati i 40° di temperatura, ci concediamo una granita. Perché sede della blindatissima Ambasciata di Francia. Qui hanno lavorato come architetti Antonio Sangallo il Giovane, Michelangelo, Vignola, Della Porta e si vede. Dall’esterno rigoroso ma alleggerito dal balcone e dalla cornice michelangiolesca, all’interno squadrato da colonne concepite come summa dell’architettura antica, agli spazi vasti, ai corridoi, alle stanze, ai camerini dove i cardinali Farnese ricevevano e gli artisti che contribuivano allo splendore della famiglia con le loro opere, vivevano. Si percepisce un senso di vuoto, lasciato dai tanti oggetti preziosi che conteneva e che ora sono custoditi altrove, ma rimane la grandezza di un progetto che testimonia un’ambizione sfrenata.

Potere, capacità di spesa, alto livello culturale che si rispecchiano anche in ciò che i Farnese hanno lasciato nel nostro Ducato. Su tutto lo splendido Teatro Farnese di Parma, cuore del Complesso Museale della Pilotta, visitabile quale tappa fondamentale dei nostri tour cittadini.

Si sa, Parma con le sue 3 straordinarie DOP (Parmigiano-Reggiano, Prosciutto di Parma e Culatello di Zibello) è il cuore della foodvalley.

Si sa anche che dal 2015 è stata nominata Città creativa dell’Unesco per la Gastronomia e che nel programma culturale di settembre, a Parma, non poteva mancare un evento legato al cibo: “Settembre Gastronomico”, appunto.

Un mese di approfondimenti sulle DOP del Parmigiano Reggiano, del Prosciutto di Parma e del Culatello di Zibello, sulle filiere della pasta, del pomodoro, del latte e delle alici. Un evento diffuso che coinvolgerà luoghi significativi della città, ristoratori, imprese del territorio e protagonisti della cultura.

L’esperienza gastronomica si intreccerà con quella musicale, teatrale e sportiva.

La Cena dei Mille, danze a tema, il Festival Verdi e il Galà della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico con la nostra plurimedagliata nuotatrice Giulia Ghiretti, offriranno una degna cornice alla manifestazione.

Per chi è curioso del cibo, per chi ama la buona tavola, un’occasione per approfondire il legame speciale tra questo territorio, la sua gente e i suoi prodotti grazie ai nostri tour enogastronomici personalizzati.

La mostra “OPERA, il palcoscenico della società”, ti accoglie con luci soffuse e con i colori vivaci dei dipinti che ospita, primo fra tutti l’Hayez dei Vespri Siciliani.

Il materiale presente nelle sale austere del Palazzo del Governatore, stimola un variegato numero di riflessioni e di possibili percorsi tematici.

La parola chiave sta nel titolo: OPERA. Genere d’intrattenimento che col popolo, e in particolare quello italiano, ha davvero a che fare.

L’esposizione tocca aspetti sociali, politici, musicali, scenografici, cinematografici di una forma d’arte che nasce all’interno di un teatro ma che da esso esce, rappresentando Parma nel mondo.

Tra immagini di repertorio, modellini di macchine sceniche, spartiti, poster e antichi bozzetti, il percorso si snoda con un tratto di leggerezza rappresentato dagli splendidi abiti indossati nel corso degli anni dalle cantanti più famose, quelle Divine Voci che dell’opera sono le protagoniste.

VISITE SU PRENOTAZIONE scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il sette luglio alle sette si rinnova la sfida di FICO, la Fabbrica Italiana Contadina, nata nel 2017 alle porte di Bologna.

Basata su (ovviamente) sette aree tematiche dell’agroalimentare la nuova Disneyland del cibo nasce con una mission: appassionare alle eccellenze enogastronomiche italiane divertendo.

Turisti, famiglie e foodies avranno a disposizione esperienze multisensoriali, attrazioni cibocentriche, animali della fattoria, il tutto gestito da 60 operatori del settore.

Cavalcare un cannolo siciliano, fare un tour dentro una forma di formaggio… non capita spesso!

Ebbene sì, anche la guide di Itinera Emilia vanno in vacanza. Diciamo che, spesso, uniamo al diletto il dovere.

Fatto sta che il mio giro in Austria mi ha portata a Vienna, una città imperiale in cui passeggiare col naso all’insù, perché lì tutto è maestoso e racconta di un grande passato. Un luogo che ha molti legami con Parma, la mia città, e che mi ha emozionata, anche se in modo differente di tappa in tappa.

Il Palazzo di Schönbrunn, ad esempio, che dall’esterno appare come una gigantesca macchina turistica, è circondato da un grande e rilassante parco pubblico che i viennesi utilizzano per fare jogging o picnic. Le sue 1441 stanze sono state teatro di nascite e morti che hanno influenzato direttamente o indirettamente la storia del Ducato di Parma e Piacenza. Qui è stato praticamente imprigionato il Re di Roma ovvero il Duca di Reichstad ovvero Napoleone II ovvero il frutto dell’unione tra Maria Luigia, figlia dell’Imperatore d’Austria Francesco II Asburgo-Lorena, e Napoleone.

L’Aiglon, un nome altisonante per un bimbo che, sconfitto e mandato in esilio il padre, viene tenuto quasi nascosto proprio a Schönbrunn dall’amato nonno. Perchè tanta crudeltà? L’Imperatore asburgico aveva capito il pericolo che Napoleone II rappresentava alla luce di una Restaurazione mal digerita dai popoli europei e, in particolare, dai francesi che avrebbero potuto volerlo come nuovo Re. Un ragazzo che con la sua sola esistenza rischiava di sovvertire gli equilibri creati a tavolino dalle potenze europee.

Nel visitare gli appartamenti di Schönbrunn, la camera del giovane Duca stringe il cuore. Lì muore a soli 21 anni, per una malattia polmonare dopo aver elemosinato le attenzioni della madre lontana, che il Congresso di Vienna colloca alla guida del Ducato di Parma di Piacenza, e la stima del nonno.

In una teca, di fronte al busto che ritrae il giovane defunto, è conservata l’allodola imbalsamata che il Duca dichiara essere stata “la sua unica amica” durante quella poco spensierata giovinezza.

Il Museo Glauco Lombardi di Parma conserva ricordi di questo giovane e di sua madre, Maria Ludovica per gli austriaci, Marie Louise per i francesi, Maria Luigia per i parmigiani, tanto amata a Parma quanto discussa in Francia.

Ella riposa proprio a Vienna, nella Cripta degli Imperatori sotto la Chiesa dei Cappuccini, da più di 400 anni luogo di sepoltura degli Asburgo. Luogo dall’atmosfera austera, in un susseguirsi di sepolcri imponenti e severi. La tomba della Duchessa è un po’defilata, semplicissima, e rivela una sorpresa. Trovo deposti alla sua base un mazzolino di violette e un foglio di quaderno con un disegno a matita. Le violette di Parma, da cui si estrae il famoso profumo che Maria Luigia adorava, e uno schizzo: il profilo della Cattedrale di Parma con a fianco il Battistero e lassù, quasi in cielo…un prosciutto! Una curiosa dimostrazione di affetto che mi stupisce considerando che la Duchessa è mancata nel 1847.

Entusiasmante la visita al Kunsthistorische Museum, straordinaria raccolta d’arte che incanta per la sua ricchezza e complessità. Anche lì, vado alla ricerca di un angolo di Parma, e lo trovo tra i grandi capolavori del XVI secolo.

Il primo dipinto che mi trovo davanti è l’Autoritratto nello specchio convesso del giovanissimo Parmigianino, ovvero Francesco Mazzola. La sensazione è la solita. Pur avendo osservato e studiato un’opera sui libri, la visione diretta è sempre sorprendente. Quanta tecnica, quanti simboli nascosti in un quadro apparentemente semplice.

Parmigianino è nato a Parma, dove ha lasciato entusiasmanti prove del suo talento. L’eleganza delle sue Vergine Savie e Vergini Stolte, affrescate sull’arcone della Chiesa della Steccata, giustifica da sola una sosta nella nostra città. Che sviluppi visionari avrebbe mostrato la sua arte se non fosse mancato a soli 37 anni?

Quasi messe a corona di questo piccolo gioiello, riconosco alcune opere di Antonio Allegri, detto il Correggio. Un pittore che si esprime ai massimi livelli proprio a Parma e che la città adotta. A lui è riservato l’onore di affrescare la cupola della Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. Straordinaria è la spirale di luce che costruisce per rappresentare l’Assunzione, un vortice di corpi e di colori imperdibile per chi visita Parma. Nei dipinti correggeschi a tema mitologico del Kunsthistorische Museum, ho ritrovato la stessa umanità morbida, resa con colori pastellati, una dinamicità mai scomposta unita a una grande carica di sensualità.

Mi riferisco in particolare al dipinto che ritrae Giove, capo degli dei, e Io. Giove ha preso l’aspetto di una nuvola. Il pittore lo ritrae nel momento in cui possiede Io, una figura di donna carica di un’intensa femminilità. Correggio rende qualcosa di impossibile, plausibile, e io ho ancora negli occhi quella nuvola morbida che avvolge il corpo di Io, perlaceo e teso ad accogliere un gesto d’amore.

È stata una bella vacanza, ma l’estate non è ancora finita…

Altro...

“Hospitale. Il futuro della memoria” è tante realtà in una: è un motto-guida, un progetto, un luogo, una porta d’accesso alla storia e all’anima di un vasto quartiere (Co’ di Ponte, “Parma vecia”, o come si usa chiamarlo oggi, Oltretorrente) che è parte integrante dell’identità cittadina sebbene ancora poco conosciuto ed esplorato.

“Hospitale” è la più grande installazione di Parma 2020+21, aperta al pubblico fino all’8 dicembre 2020 e realizzata in un settore della Crociera dell’Ospedale Vecchio, in via D’Azeglio.

Dal 2016, l’intero Complesso Monumentale è interessato da un ambizioso intervento di restauro e di rigenerazione urbana, che richiederà non meno di altri tre o quattro anni di lavori per giungere a compimento.

Per oltre sette secoli, l’Ospedale Vecchio (le cui origini risalgono al 1201) è stato il Luogo dell’accoglienza dei più deboli, in particolare degli ammalati e degli orfani.

Per Parma, prossima alla Via Francigena, abituata a dare ospitalità e soccorso ai pellegrini di ogni condizione sociale, l’Ospedale è l’icona di uno straordinario impegno di accoglienza e di cura, che si è espresso per secoli in una fittissima rete di xenodochi (gli ostelli per pellegrini, spesso bisognosi di cure mediche) e di luoghi di assistenza sparsi in tutta la città, riuniti poi, fino al 1926, nel grande e complesso edificio affacciato su via D’Azeglio.

Salito lo scalone dell’Ospedale, che introduce nell’altissima Crociera (circa 12 metri), inizia l’esperienza Hospitale.

Il visitatore è avvolto nella penombra, dove inizia un racconto al principio solo visivo e musicale e che procedendo si fa più denso e coinvolgente.

Nella tappa successiva, lungo il braccio settentrionale della Crociera, lo spettatore si trova circondato e in qualche modo “immerso”(filo conduttore è proprio l’acqua scrosciante, fonte di vita ma anche di distruzione) tra otto videoproiezioni sincronizzate.

Un’istallazione che è un racconto denso, umanamente ricco, interpretato dagli attori Marco Baliani e Giovanna Bozzolo, basato su temi e momenti essenziali della storia dell’Ospedale Vecchio, dalla sua fondazione fino al secolo scorso, e del quartiere Oltretorrente che lo ospita.

Scorrono immagini e memorie di un’istituzione pionieristica e capace di eccellenza, ma anche storie di umile vita quotidiana, di catastrofi naturali, di carità, di ribellione ai soprusi e alla miseria, dei quali la città può andare fiera, oggi più che mai.

Se siete interessati a fare quest’esperienza legata alla visita “Parma si prende cura” potete contattarci. Le nostre guide sapranno condurvi nel cuore pulsante della Parma che accoglie.

Theatrum Mundi, un nuovo tesoro nel Complesso della Pilotta

Itinera EmiliaIl Complesso Museale della Pilotta di Parma è un luogo straordinario.

Al suo interno la Biblioteca Palatina, il Museo Bodoniano, il Museo Archeologico, il Teatro Farnese e la Galleria Nazionale ospitano opere di rara bellezza.

Luogo imperdibile per se stesso, dunque, il Complesso dal 3 giugno è diventato un contenitore di lusso per l’estro di Piero Fornasetti (1913-1988), scultore, designer, ideatore di scenografie e costumi, arredatore d’interni e molto altro.

Le opere dell’atelier Fornasetti, oggetti del quotidiano rielaborati dalla fantasia dell’artista, sono esposte lungo un percorso tracciato all’interno del Complesso museale e ne appaiono parte integrante.

Il serpente del PECCATO ORIGINALE, un tema ricorrente nella produzione di Fornasetti, ci accoglie all’ingresso suggerendoci la via lungo lo Scalone Imperiale fino alla Galleria Petitot della Biblioteca Palatina.

Le scaffalature lignee colme di libri antichi della Biblioteca, fungono da cornice alle 21 vetrine schierate ordinatamente lungo questo antico corridoio. Al loro interno ammiriamo una teoria di oggetti che ci introducono all’opera di Fornasetti e ben rappresentano la vastità degli interessi dell’artista.

Tra richiami all’arte classica, alla musica operistica, al mondo vegetale e animale, al segno grafico, spicca la bellezza tonda e perfetta del viso di Lina Cavalieri (1875-1944), diva della Bella Epoque. Un viso che Fornasetti incontra sfogliando una rivista e che riprodurrà in infinite variazioni dai toni tragici o umoristici, scomposto e riproposto in contesti improbabili: una chiave di lettura del mood fornasettiano.

Anche il portale del Teatro Farnese è mutato in occasione di questo allestimento. Appare come una Porta del Paradiso laica decorata con mongolfiere, pierrot, lune, giraffe, edifici classici, frutta, vegetazione, scimmie e improbabili Adami ed Eve.

Un mondo magico ci avvolge oltrepassando la soglia.

Il clou della mostra è qui.

Questo è il Theatrum Mundi, il luogo in cui il dialogo antico-moderno attrae e stimola il visitatore lasciandolo libero di interpretare l’accostamento tra il rigore classico del Teatro Farnese e 600 piatti, infinite rielaborazioni del volto di Lina Cavalieri, tutti ordinatamente disposti sulle 14 gradinate dell’anfiteatro in abete rosso.

Al centro del boccascena è sospeso un telo di garza sottile su cui vengono proiettati tutti i soggetti e gli oggetti tipici della produzione Fornasetti. Ne risulta un video dall’impronta surrealista che ha come vero sfondo il faraonico backstage del Farnese, concepito nel Seicento per ospitare straordinarie macchine da scena. Uno spazio che traspare da dietro il velo e accentua l’avvolgente dimensione onirica dell’allestimento.

Il percorso che conduce alla Galleria Nazionale è popolato di gatti e cani sonnacchiosi, di mille colori, che guardano con benevolenza noi e le opere a cui sono accostati.

E di nuovo oggetti: paraventi, portaombrelli, tappeti, sedie e fantastici trumeaux-bar, frutto della collaborazione di Fornasetti con Giò Ponti.

Una vicinanza tra moderno e classico mai stridente. Un connubio inusuale, sorprendentemente poetico.

Da non perdere.

La mostra Theatrum Mundi rientra negli eventi legati a Parma Capitale italiana della Cultura 2020+21 ed è visitabile fino al 14 febbraio 2021. Può essere facilmente inserita in uno degli Itinerari che proponiamo per la città di Parma.

Parma 2020+21 si arricchisce di una prospettiva speciale.

Una nuova opera, il Cristo Ri-Velato, incrementa l’offerta culturale della nostra città.

Nato nel 2010 dalla sensibilità dello scultore non-vedente Felice Tagliaferri e in dialogo con il Cristo Velato della Cappella Sansevero di Napoli, il Cristo Ri-Velato, grazie alla generosità del suo autore, offre agli appassionati d’arte una modalità di fruizione assolutamente inusuale: un’esperienza tattile.

Esposto nel transetto di quello straordinario scrigno che è la chiesa di San Giovanni Evangelista in Parma, è a disposizione, con visite guidate dedicate, di tutti gli amanti dell’arte con deficit di vista o normodotati.

Se per i non-vedenti e gli ipo-vedenti l’utilizzo del tatto è fondamentale nell’approccio col mondo, il Cristo Ri-velato, cioè doppiamente svelato, rappresenta per i normodotati un’opportunità di ampliamento dell’esperienza estetica che conduce a un rapporto più intimo con l’opera stessa.

Un’esperienza che le nostre guide hanno vissuto in prima persona.

Cosa stiamo facendo? Stiamo imparando a vedere con le mani.

Ci stiamo allenando a costruire un’immagine mentale che rappresenti l’oggetto che stiamo toccando.

Stiamo studiando per supportare nel miglior modo possibile chi lo chiederà.

Come? Introducendo l’opera, descrivendo il necessario, accompagnando fisicamente il tocco in una sequenza corretta e rispondendo a eventuali domande.

E facendoci sgridare dai nostri istruttori, perché parliamo troppo!

Felice Tagliaferri ci ha insegnato l’importanza dell’essenzialità della parola. Perché l’esperienza della Bellezza è personale, intima.

Una nuova avventura per Itinera Emilia che, grazie alla fiducia accordataci dall’organizzatrice dell’evento Dott.ssa Paola Maccioni e dal Lions Club Farnese e dal Lions Club Bardi Valceno, curerà visite tattili per non vedenti, ipovedenti e per chiunque vorrà fare un’esperienza più completa dell’Arte.

Bassa parmense: un ospite speciale sulle tavole di fine anno

Itinera EmiliaPer chi frequenta Parma e la sua Bassa non sarà una novità.

Le pianure che costeggiano il lato sud del fiume Po oltre a regalarci il nobile Culatello di Zibello sono famose per altri salumi, meno conosciuti ma innegabilmente prelibati.

La Mariola è uno di questi.

Spesso descritta come un cotechino più grande della norma, ne differisce nel contenuto e nel contenitore.

L’impasto è macinato fine, composto da carni nobili come lo stinco, il musetto, i guanciali, le rifilature rimaste dalla lavorazione del Culatello e una minima quantità di cotenna.

Viene insaccata utilizzando il budello cieco che, grazie alla sua struttura doppia con un’intercapedine formata da un sottile strato di grasso, ne conserva la straordinaria morbidezza.

La stagionatura avviene nelle stesse cantine umide riservate al Culatello ma per lo scarso utilizzo di sale, rimane un salume difficile da portare ai 10-11 mesi necessari per apprezzarlo al meglio.

E’ facile che si guasti.

Questa peculiarità l’ha sempre catalogata tra i ‘salumi da ricchi’, gli unici che potevano permettersi di perdere carne pregiata.

Cotta, rappresenta il piatto tipico per il pranzo di Capodanno nelle zone rivierasche del Po.

Sono necessarie 4 ore di cottura a fuoco lento per mantenere la struttura pastosa della carne e conservarne la dolcezza.

Si serve con la tradizionale mostarda di pere o di mele leggermente piccante della Bassa, che ne esalta il sapore delicato con sentori di Fortana, vino frizzante locale.

Si apprezza anche con le salse verdi a base di prezzemolo, di aceto o con la più moderna maionese.

Un prodotto unico, assolutamente da provare.